映画研究者・鈴木潤さんによる新書『Jホラーの核心——女性、フェイク、呪いのビデオ』が、早川書房から10月22日(水)に刊行される。

『リング』『呪怨』など黎明期の名作から、最新の話題作『近畿地方のある場所について』まで、日本のホラー映画をジェンダーやメディアの観点から読み解く1冊だ。

なぜ「長い髪の幽霊」や「呪いのビデオ」は生まれたのか

本書では、Jホラーにおいて反復されるモチーフや恐怖の装置を5つの切り口で分析。

「ビデオ」では、「リング」シリーズ(1998〜)をはじめとする呪いのビデオがなぜレンタルビデオという形をとったのかを検証。

「家」では団地や土地、家といった居住空間が生み出す不安を、『仄暗い水の底から』(2002)や「呪怨」シリーズ(2000~)などを通じて探る。

さらに「女性」では、長い髪の幽霊像や、少女たちのおまじないが呪いへ変わる現象を、『女優霊』(1996)や劇場版『零 ゼロ』(2014)などを題材に論じている。

最新の「都市伝説」と「フェイクドキュメンタリー」にも切り込む

もうひとつの軸となるのが、昨今ホラージャンルで流行している「都市伝説」と「フェイクドキュメンタリー」。

『着信アリ』(2004)や『回路』(2001)から近年の「恐怖の村」シリーズ(2020~)、そして『放送禁止』(2003)や、「TXQ FICTION」(2024~)、YouTubeチャンネル・フェイクドキュメンタリー「Q」(2021~)に至るまで、実録風の映像が観客に与える「本物らしさ」と恐怖の関係を追う。

インターネットや携帯電話など、新しいメディアの普及がホラー表現をどう変えてきたのかにも焦点を当てている。

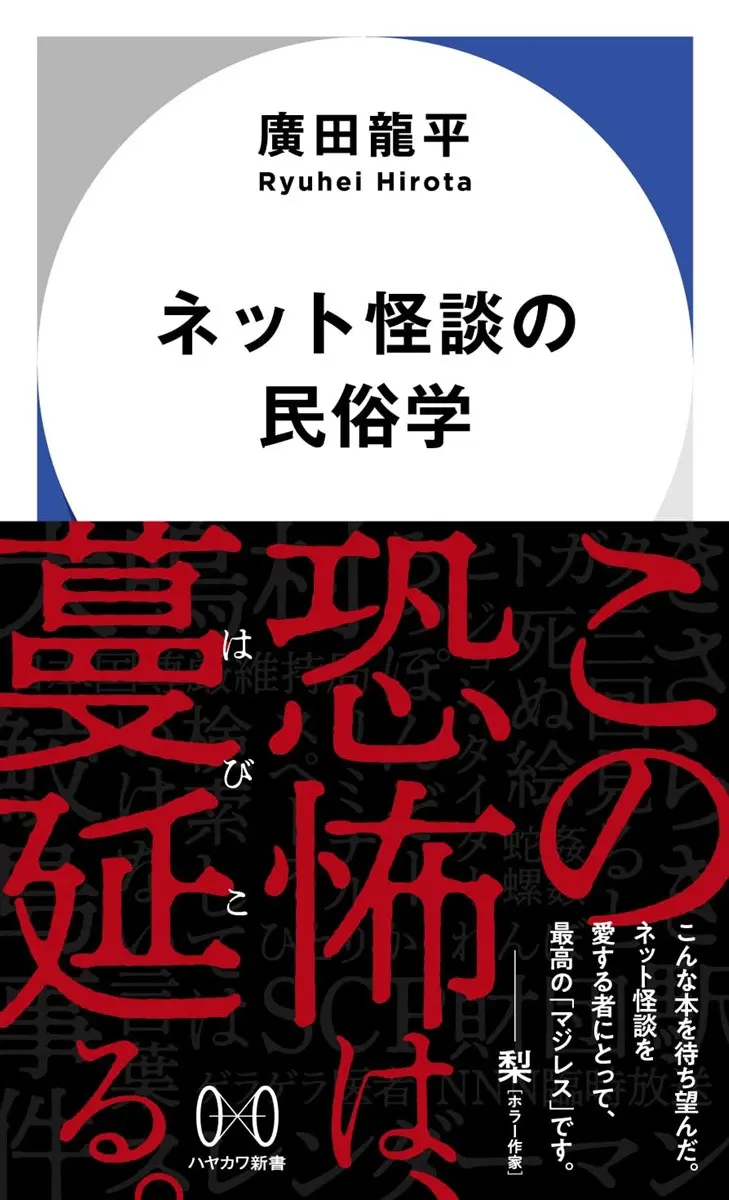

『ネット怪談の民俗学』『幽霊の脳科学』……ホラーに注力する早川書房

著者の鈴木潤さんは1991年新潟県生まれ。開志専門職大学助教。新潟大学大学院博士後期課程修了、博士(学術)。

映像文化論・メディア論を専門とし、特にホラー映画における女性表象をテーマに研究を続けてきた。

本書でもJホラーの象徴的なイメージの背後にある社会的・文化的背景を、ジェンダー論とメディア論を交差させながら掘り下げる。

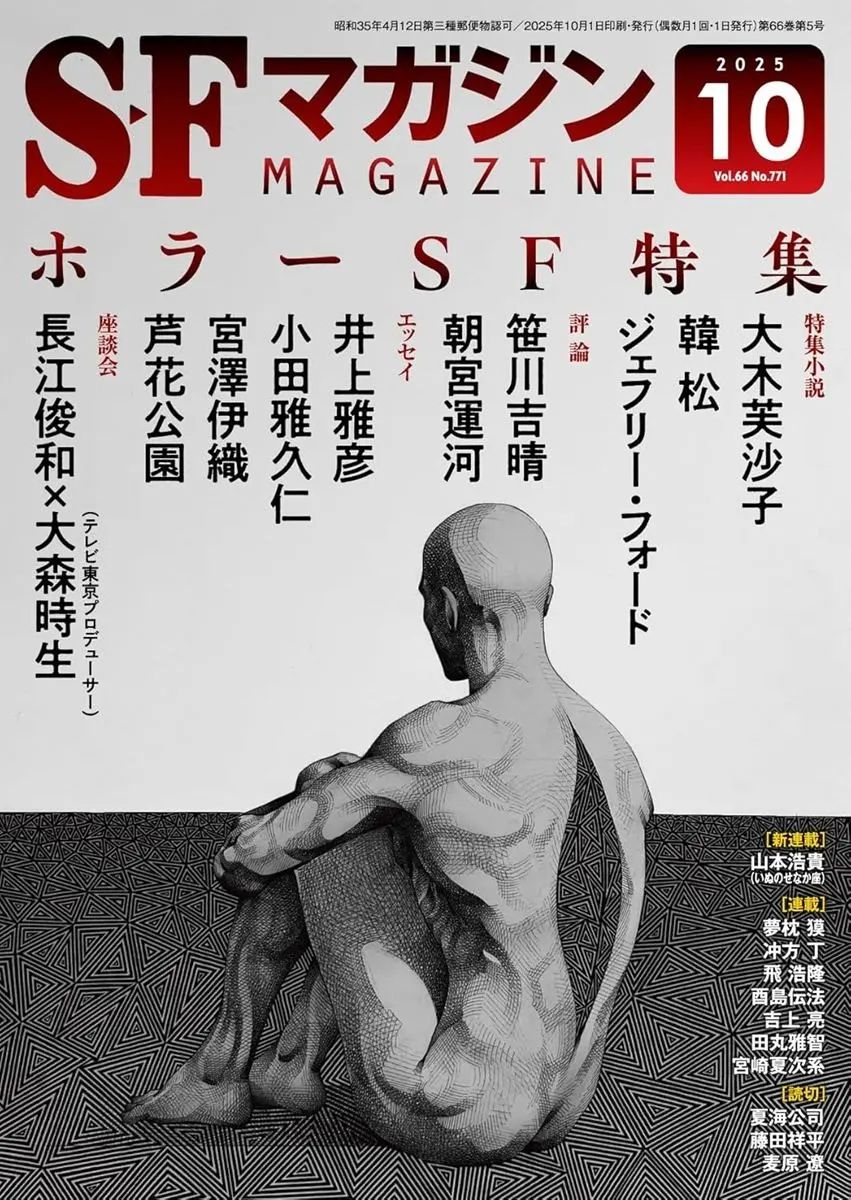

なお、ハヤカワ新書では近年、廣田龍平さんの『ネット怪談の民俗学』や古谷博和さん『幽霊の脳科学』などホラーを取り扱った新書を続々と刊行。同社の『SFマガジン』でも「ホラーSF」を特集するなど、ホラージャンルにに力を入れている。

この記事どう思う?

関連リンク

0件のコメント