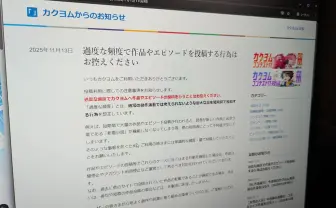

小説投稿サイト・カクヨムが11月13日(木)、「過度な頻度でカクヨムへ作品やエピソードの投稿」を控えるよう利用者へ呼びかける声明を公開した。

通常の創作活動では想定しにくい「膨大な量を短期間で投稿する行為」を問題視したもので、生成AIを用いた大量投稿への対応とみられる。

カクヨム、「読者が新しい作品と出会う場」を守るための注意喚起

カクヨムは声明の中で、過度な頻度での投稿は「新着小説」機能という「読者が新しい作品と出会う場」を損ない、ほかの投稿者にも不利益をもたらす可能性があると説明。

過去作の転載、俳句・短歌などの短詩型は対象外としつつ、あまりに短期間で大量に投稿されるケースには「作品公開停止やアカウント利用停止」といった対応を取る可能性を明記した。

「通常の創作活動では考えられないような膨大な量」という表現の裏には、生成AIの普及によって投稿作品量が急増する、昨今の情報環境の変化があるとも考えられる。

生成AIと創作プラットフォームの間に生まれつつある課題

近年、各プラットフォームでは生成AIを利用した作品の大量投稿が、ランキングや新着欄を占拠するという事例が散見されてきた。

同人作品のECサイト・FANZA同人では、6月にトップページなどからAI生成作品を除外する対応を発表。

ECサイト・BOOTHでも7月に、「特定の作品・作家への依拠性が高い商品を出品する行為」「上記に準ずる商品を大量・連続的に出品する行為」を監視対象とし、商品やショップの非公開・アカウント停止などの対応を行うと発表している。

今回のカクヨムの声明も、生成AIについての直接的な言及はないものの、「過度な量」「短期間」といった表現は、生成AIを念頭に置いた文言と言える。

文芸分野での生成AIの活用と先行事例

文芸分野においては、執筆に生成AIを利用した作品も多数話題になっている。

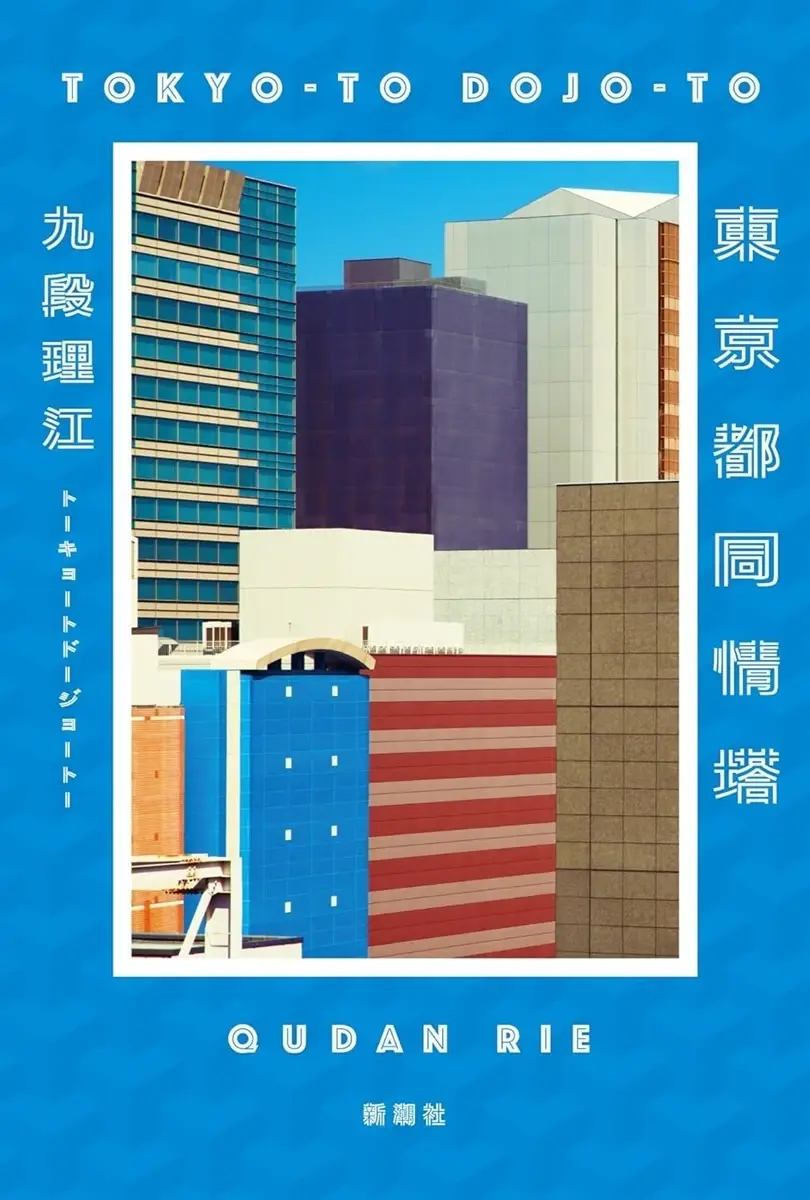

2024年の第170回芥川龍之介賞を受賞した九段理江さんの『東京都同情塔』には、OpenAI社のチャットAI「ChatGPT」が全体の5%の箇所に使用されたとして話題に。その後、九段理江さんは後に、全体の95%を「ChatGPTで」執筆した小説『影の雨』を発表している。

2025年の第12回星新一賞(一般部門)では、作者の青野圭司さんが執筆のほぼ全てをAIに任せた「アルゴリズムの檻」が最終選考の10作品まで残った。

こうした生成AIの創造的な利用がある一方で、2023年にはアメリカのSF誌『クラークスワールド・マガジン』が、生成AI作品の大量投稿により一時的に作品の募集を停止する事態に発展。

今回のカクヨムの声明も、『クラークスワールド・マガジン』の事例に類似したものと考えられる。

この記事どう思う?

関連リンク

0件のコメント