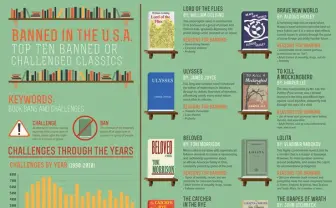

かつてアメリカで“禁書”となった名作を紹介したインフォグラフィックスが、2013年の「禁書週間」の開催を記念して公開された。

「禁書週間」(Banned Books Week)とは、アメリカで年に1度行われる、表現の自由の重要性や検閲の弊害を訴えることを目的としたイベントだ。2013年は9月22日から28日にかけて行われた。毎回、禁書にまつわるインフォグラフィックス(「information(情報)」と「graphics(図)」を組み合わせた造語)などを公開している。

クレームが寄せられた理由の主なものとして、1番件数が多いとされているのは過度の性描写だ。2番目は誹謗中傷、そして年齢のレーティングに不適当な作品、その他、暴力描写と続く。

禁書となった理由

冒涜的で過度の暴力が目立つ。破滅的なテーマを扱っている。

禁書理由

冒涜的で、道徳上いかがわしい内容(フリーセックスを推奨する描写など)やドラッグ・自殺問題など成人向けのテーマを扱っている。

禁書理由

倒錯的で、粗野なテーマを扱っている。不敬な表現が見受けられる。

禁書理由

人種間の憎しみを促進する可能性がある。また、強姦や近親相姦のようなアダルトなテーマを扱っている。

禁書理由

残忍な行為・人種差別・性描写など、教室で取り上げるのに適切でない描写。過度の暴力が描写されている。

禁書理由

近親相姦やペドフィリアといった卑猥なモチーフによって、幾年もの間、フランス・イギリス・アルゼンチン・ニュージーランド・南アフリカで徹底的に禁止された。

禁書理由

道徳的に問題がある。過度の下品な言い回しが目立つ。オカルト関連の記述や、過度の暴力・性行為のシーンを含む。

禁書理由

不適切な性的言及や下品な言い回しが散見される上、軽々しく神の名を用いている。

禁書理由

作家の愛国心に疑いがある。露骨な暴力描写や冒涜的表現、宗教への不敬、人種差別などを扱った内容になっている。

禁書理由

ドラッグ乱用・拷問・近親相姦・同性愛に関わるシーンを取り扱い、性的で下品な言い回しが含まれている。ネガティブな黒人描写が目立つ。

日本でも様々な理由から発禁処分が下される書籍は多数存在する。最近では、『はだしのゲン』の閲覧制限を小中学校に求める動きから端を発して巻き起こった議論が記憶に新しい。

例年行われているアメリカの「禁書週間」は、今一度、本を読める自由について思いを馳せるきっかけになるかもしれない。

執筆者:あそうまお

「禁書週間」(Banned Books Week)とは、アメリカで年に1度行われる、表現の自由の重要性や検閲の弊害を訴えることを目的としたイベントだ。2013年は9月22日から28日にかけて行われた。毎回、禁書にまつわるインフォグラフィックス(「information(情報)」と「graphics(図)」を組み合わせた造語)などを公開している。

読者からクレームが寄せられた1番の理由は?

今回の「禁書週間」中には、アメリカの書籍販売サイト「BookPal」のブログにて、かつて様々な理由から“禁書”とされた10冊の名作の紹介とその理由や、1990年から2010年の間に、図書館等から排除するようにクレームの届いた件数の推移・その主な理由がインフォグラフィックスとして公開された。クレームが寄せられた理由の主なものとして、1番件数が多いとされているのは過度の性描写だ。2番目は誹謗中傷、そして年齢のレーティングに不適当な作品、その他、暴力描写と続く。

アメリカで「禁書」とされた名作10冊

かつて“禁書”とされた10冊の中には、いまでも日本でも愛されている名著が選ばれている。インフォグラフィックスには、それぞれ、なぜ禁書とされたのか、簡単にその理由が記述されている。『蠅の王』(原題:Lord of the Flies)ウィリアム・ゴールディング

禁書となった理由

冒涜的で過度の暴力が目立つ。破滅的なテーマを扱っている。

『すばらしい新世界』(原題:Brave New World )オルダス・ハクスリー

禁書理由

冒涜的で、道徳上いかがわしい内容(フリーセックスを推奨する描写など)やドラッグ・自殺問題など成人向けのテーマを扱っている。

『ユリシーズ』(原題:Ulysses)ジェイムズ・ジョイス

禁書理由

倒錯的で、粗野なテーマを扱っている。不敬な表現が見受けられる。

『アラバマ物語』(原題: To Kill a Mockingbird)ハーパー・リー

禁書理由

人種間の憎しみを促進する可能性がある。また、強姦や近親相姦のようなアダルトなテーマを扱っている。

『ビラヴド』(原題:Beloved)トニ・モリスン

禁書理由

残忍な行為・人種差別・性描写など、教室で取り上げるのに適切でない描写。過度の暴力が描写されている。

『ロリータ』(原題:Lolita)ウラジーミル・ナボコフ

禁書理由

近親相姦やペドフィリアといった卑猥なモチーフによって、幾年もの間、フランス・イギリス・アルゼンチン・ニュージーランド・南アフリカで徹底的に禁止された。

『ライ麦畑でつかまえて』(原題:The Catcher in the Rye)J・D・サリンジャー

禁書理由

道徳的に問題がある。過度の下品な言い回しが目立つ。オカルト関連の記述や、過度の暴力・性行為のシーンを含む。

『怒りの葡萄』(原題:The Grapes of Wrath)ジョン・スタインベック

禁書理由

不適切な性的言及や下品な言い回しが散見される上、軽々しく神の名を用いている。

『二十日鼠と人間』(原題:Of Mice and Men)ジョン・スタインベック

禁書理由

作家の愛国心に疑いがある。露骨な暴力描写や冒涜的表現、宗教への不敬、人種差別などを扱った内容になっている。

『カラーパープル』(原題:The Color Purple)アリス・ウォーカー

禁書理由

ドラッグ乱用・拷問・近親相姦・同性愛に関わるシーンを取り扱い、性的で下品な言い回しが含まれている。ネガティブな黒人描写が目立つ。

日本でも様々な理由から発禁処分が下される書籍は多数存在する。最近では、『はだしのゲン』の閲覧制限を小中学校に求める動きから端を発して巻き起こった議論が記憶に新しい。

例年行われているアメリカの「禁書週間」は、今一度、本を読める自由について思いを馳せるきっかけになるかもしれない。

執筆者:あそうまお

この記事どう思う?

2件のコメント

匿名ハッコウくん(ID:9546)

「全ての禁書」の和訳を発刊している日本は、多様性の国だろう。

匿名ハッコウくん(ID:2183)

禁書理由の方が反社会言辞