2018年初頭から続くバーチャルYouTuber(VTuber)ブームだが、2020年は特に激動の一年だったと言えるかもしれない。

世界的に大きな打撃を与えている新型コロナウイルス感染症による影響は言うまでもないが、大手音楽レーベルからのメジャーデビューや英語圏、アジア圏への海外進出などVTuberたちの躍進が目を引いた。

また、2020年1月に早くもその総数が1万人(現在は1万3000人)を突破すると、巣ごもりによる配信需要の高まりもあってか登録者数ミリオン達成チャンネルが続出し、シーン全体は活況を呈していたように感じられる。

一方で大手VTuber事務所である、ホロライブの中国市場撤退や、にじさんじの所属タレントによるゴシップ、キズナアイさんも所属したVTuberのプロデュース・支援を行うプロジェクト「upd8」の終了などネガティブなニュースを目にする機会が多かったのも事実だ。

本稿ではVTuberに造詣の深いライター・泉信行さんに、上記のようなVTuber界に起こった事象を踏まえ別の視点からシーンの潮流を紐解いてもらっている。

泉さんが感じる、VTuberというジャンル論の機能不全、そして来年から問われていく再考の必要性とは?

執筆:泉信行 編集:森田将輝

まず2017年はキズナアイさんの活動の最初期(デビューは16年12月)にあたる。キズナアイさんは「バーチャルYouTuber」という概念を成立させた文字通りの第一人者。この年にデビューした、CGモデルを纏い動画投稿を行う「キズナアイに似た者たち」も同じバーチャルYouTuberの仲間として認識され、年末頃に「VTuber」の略称が生まれたとする調査結果もある(外部リンク)。

2018年は、当時のYouTubeチャンネル登録者数上位を括った「バーチャルYouTuber四天王(キズナアイ、輝夜月、ミライアカリ、ねこます、電脳少女シロ)」と、それに続く複数の企業VTuberや有名個人VTuberがブームを牽引した。ドワンゴがそうしたVTuberを集めたニコ生番組を継続的に放送したことによっても、業界の一体感が生まれていた年だ。

2019年は、1月から「NHKバーチャルのど自慢」やアニメ『バーチャルさんはみている』など、人気VTuberを広く起用したTV番組が立て続けに放送された。しかし『バーチャルさんはみている』の評価が芳しくなかったこともあってか、製作したドワンゴはその後、所属をまたいだVTuberが出演できるニコ生番組も減少させ、配信プラットフォームとして他社への協力に留まる方向に変化している。 その結果、ワンマンで「企業案件」やイベントをオンライン/オフライン問わず実現できるような、日頃の配信量も豊富な企業VTuberグループが話題性の中心を占めやすくなっていた。YouTubeアルゴリズムの詳細は不明だが、配信者(海外でいう「ストリーマー」)グループであることがシステム上で有利に働いたという分析も見られる(外部リンク)。

こうした趨勢が、逆にグループの強みを活かせないVTuber企業に影響したとも考えられ、例えば大手と目されていたVTuber事務所「ENTUM」が2019年末に終了している(バーチャルタレント支援プロジェクト「upd8」も2020年末に終了)。 そして、人気グループの一角だった「ホロライブ」が年明け2020年1月に初の全体ライブ「ノンストップ・ストーリー」を豊洲PITにて成功させ、「配信者集団」というだけでなく「女子アイドルグループ」としての形を確立する(ファンの認知だけでなく、所属タレントの自覚も含め)。

ホロライブの2020年は、年末の2ndフェス「Beyond the Stage」に至るまで、YouTubeチャンネル登録者数の上位を大きく塗り替える飛躍の年ともなった。

業界全体としても、コロナ禍と巣ごもりによる配信需要が高まるだけでなく、リアルイベントから無観客イベントへの転換も自然に行われ、外部要因ではあるがVTuberが時代と一致してきた流れもある。

2020年は「TOKYO IDOL FESTIVAL」の「バーチャルTIF」や、バーチャルアイドルライブフェス「Life Like a Live!(えるすりー)」など、バーチャルアイドルという分野では今まで個別に活動しがちだったグループ同士の共演も活発な動きを見せている。

例えば、当のホロライブのタレントが今年の11月、「世界の投げ銭獲得金額トップ3」として日経新聞で記事化された際、取材を受けているのはタレント事務所の運営とはほぼ無関係なVRシステム開発者(バーチャルキャスト取締役のみゅみゅさん)だったという転倒が見られた(外部リンク)。

そこでは経済新聞が注目するほどに突出した“タレント性”に対し、「1万3000人を超えている」と言われるVTuber数との乖離がある。その激しいギャップの中で、みゅみゅさんが取材に応えて語ったのが、性別や年齢に関係なく、好きな見た目になれるのが魅力という「タレント性を求められないアバター利用者」の話だったのだ。

まるで性質の異なるものを同一の話題として報じられ、あたかも「アイドル事務所のトップランナー」が「一般のVRユーザー」と地続きであるかのような扱いは、VTuberファンを困惑させていた。それゆえ「アバターで雑談するだけで世界の投げ銭トップになれる」と言わんばかりのミスリードを生んだのも事実だろう。

だが、VTuberのファンが今まで「VTuber」という言葉を十把一絡げに用いつづけ、ジャンルの細分化を必要と感じてこなかったのも確かだ。

VTuberのファンは慣習的に、「企業勢」や「個人勢」、または「動画勢」や「配信勢」といった程度の呼び分けをしてきたが、実態を区別する目的にはほとんど役立たない。本当は企業勢と個人勢のどちらにもトップランナーや中堅、中小、零細などの格差がつくられており、むしろその違いこそがファン層や文化圏を分けているとも言える。

例えばリアルのアイドル業界なら、単にアイドルの話題となれば商業アイドルを指していて、地下アイドルやご当地アイドルをあえて意識しないし、逆に「地下アイドル好きは商業アイドルへの興味があまりない」という文化の乖離もうっすらと存在している。

今のVTuber業界も、実態としてはジャンルが分かれはじめているのだが、依然として「VTuberシーン」というひとつの分野で括ろうとする意識が続いている。

その必然として生まれるのは、「自分の好き嫌いでVTuberシーンの範囲を決める」という態度だ。

例えば「2020年の映画興行を振り返る」という話題で「劇場アニメ」を除外するようだと、映画に恣意的な思想を入れるな、という批判も避けられないだろう。

再編が進むVTuber界に対して、メディアや批評が追い付けていない、ジャンル論の機能不全が存在している。その再考の必要性が、来年から問われていくのではないか。

また、逆に「VTuber音楽シーン」とジャンルを区切った場合、話題を比較的成立させやすいのは、音楽というジャンルが元々うまく細分化されており、批評の手法をそのまま持ち込みやすいからだろう。

「動画勢」や「配信勢」に分類しきれない属性として、「イベント注力型のVTuberかどうか」というカテゴライズも有力だ。

特に、「ホロライブ」を代表するメンバーであるときのそらさんはVTuberブーム初期から続く多様なイベント出演の経験を重ねており、他企業の共演者たちに仕事仲間や戦友としての連帯感を語ることがある。【LIVE】ときのそら 2nd LIVE『パラレルタイム』

そして、この「イベント型」という視点がなければ、同じ事務所に所属するAZKiさんにしても、YouTube配信量が少ないためにチャンネル登録者数などでその支持を測れないアーティストなのだ。

ときのそらさんの共演者として名が挙がりやすいのは「バルス」所属のタレントたちだが、そのバルスが有料イベント配信プラットフォーム「SPWN」を提供する企業だというのも象徴的だろう。

世界的に大きな打撃を与えている新型コロナウイルス感染症による影響は言うまでもないが、大手音楽レーベルからのメジャーデビューや英語圏、アジア圏への海外進出などVTuberたちの躍進が目を引いた。

また、2020年1月に早くもその総数が1万人(現在は1万3000人)を突破すると、巣ごもりによる配信需要の高まりもあってか登録者数ミリオン達成チャンネルが続出し、シーン全体は活況を呈していたように感じられる。

一方で大手VTuber事務所である、ホロライブの中国市場撤退や、にじさんじの所属タレントによるゴシップ、キズナアイさんも所属したVTuberのプロデュース・支援を行うプロジェクト「upd8」の終了などネガティブなニュースを目にする機会が多かったのも事実だ。

本稿ではVTuberに造詣の深いライター・泉信行さんに、上記のようなVTuber界に起こった事象を踏まえ別の視点からシーンの潮流を紐解いてもらっている。

泉さんが感じる、VTuberというジャンル論の機能不全、そして来年から問われていく再考の必要性とは?

執筆:泉信行 編集:森田将輝

2020年に至るVTuberシーンの変遷

2020年のVTuberシーンを総括するなら、それ以前の各年と比較してどう変化してきたか、を把握すべきだろう。まず2017年はキズナアイさんの活動の最初期(デビューは16年12月)にあたる。キズナアイさんは「バーチャルYouTuber」という概念を成立させた文字通りの第一人者。この年にデビューした、CGモデルを纏い動画投稿を行う「キズナアイに似た者たち」も同じバーチャルYouTuberの仲間として認識され、年末頃に「VTuber」の略称が生まれたとする調査結果もある(外部リンク)。

2018年は、当時のYouTubeチャンネル登録者数上位を括った「バーチャルYouTuber四天王(キズナアイ、輝夜月、ミライアカリ、ねこます、電脳少女シロ)」と、それに続く複数の企業VTuberや有名個人VTuberがブームを牽引した。ドワンゴがそうしたVTuberを集めたニコ生番組を継続的に放送したことによっても、業界の一体感が生まれていた年だ。

2019年は、1月から「NHKバーチャルのど自慢」やアニメ『バーチャルさんはみている』など、人気VTuberを広く起用したTV番組が立て続けに放送された。しかし『バーチャルさんはみている』の評価が芳しくなかったこともあってか、製作したドワンゴはその後、所属をまたいだVTuberが出演できるニコ生番組も減少させ、配信プラットフォームとして他社への協力に留まる方向に変化している。 その結果、ワンマンで「企業案件」やイベントをオンライン/オフライン問わず実現できるような、日頃の配信量も豊富な企業VTuberグループが話題性の中心を占めやすくなっていた。YouTubeアルゴリズムの詳細は不明だが、配信者(海外でいう「ストリーマー」)グループであることがシステム上で有利に働いたという分析も見られる(外部リンク)。

こうした趨勢が、逆にグループの強みを活かせないVTuber企業に影響したとも考えられ、例えば大手と目されていたVTuber事務所「ENTUM」が2019年末に終了している(バーチャルタレント支援プロジェクト「upd8」も2020年末に終了)。 そして、人気グループの一角だった「ホロライブ」が年明け2020年1月に初の全体ライブ「ノンストップ・ストーリー」を豊洲PITにて成功させ、「配信者集団」というだけでなく「女子アイドルグループ」としての形を確立する(ファンの認知だけでなく、所属タレントの自覚も含め)。

ホロライブの2020年は、年末の2ndフェス「Beyond the Stage」に至るまで、YouTubeチャンネル登録者数の上位を大きく塗り替える飛躍の年ともなった。

業界全体としても、コロナ禍と巣ごもりによる配信需要が高まるだけでなく、リアルイベントから無観客イベントへの転換も自然に行われ、外部要因ではあるがVTuberが時代と一致してきた流れもある。

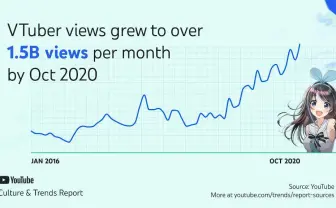

ちなみに、所属をまたいだVTuberの起用は、「REALITY」「VARK」などの配信プラットフォームの他、NHK、日本テレビ、文化放送の超!A&G+など、既存の放送局がいくらか積極的になっているくらいだろうか。Did you know that VTuber views grew this much in 2020? Check out YouTube's 2020 Trends Report to learn more about your fellow creators → https://t.co/fnkXrNPI25 pic.twitter.com/CmKsZhufPe

— YouTube Creators (@YouTubeCreators) December 15, 2020

2020年は「TOKYO IDOL FESTIVAL」の「バーチャルTIF」や、バーチャルアイドルライブフェス「Life Like a Live!(えるすりー)」など、バーチャルアイドルという分野では今まで個別に活動しがちだったグループ同士の共演も活発な動きを見せている。

改めて、VTuberを考えなおす機会に

ここまでの、あまりにも短い総括から「抜け落ちる情報」の多さが、かえってVTuberシーンの語られ方というものを考えさせる。例えば、当のホロライブのタレントが今年の11月、「世界の投げ銭獲得金額トップ3」として日経新聞で記事化された際、取材を受けているのはタレント事務所の運営とはほぼ無関係なVRシステム開発者(バーチャルキャスト取締役のみゅみゅさん)だったという転倒が見られた(外部リンク)。

そこでは経済新聞が注目するほどに突出した“タレント性”に対し、「1万3000人を超えている」と言われるVTuber数との乖離がある。その激しいギャップの中で、みゅみゅさんが取材に応えて語ったのが、性別や年齢に関係なく、好きな見た目になれるのが魅力という「タレント性を求められないアバター利用者」の話だったのだ。

まるで性質の異なるものを同一の話題として報じられ、あたかも「アイドル事務所のトップランナー」が「一般のVRユーザー」と地続きであるかのような扱いは、VTuberファンを困惑させていた。それゆえ「アバターで雑談するだけで世界の投げ銭トップになれる」と言わんばかりのミスリードを生んだのも事実だろう。

だが、VTuberのファンが今まで「VTuber」という言葉を十把一絡げに用いつづけ、ジャンルの細分化を必要と感じてこなかったのも確かだ。

VTuberのファンは慣習的に、「企業勢」や「個人勢」、または「動画勢」や「配信勢」といった程度の呼び分けをしてきたが、実態を区別する目的にはほとんど役立たない。本当は企業勢と個人勢のどちらにもトップランナーや中堅、中小、零細などの格差がつくられており、むしろその違いこそがファン層や文化圏を分けているとも言える。

例えばリアルのアイドル業界なら、単にアイドルの話題となれば商業アイドルを指していて、地下アイドルやご当地アイドルをあえて意識しないし、逆に「地下アイドル好きは商業アイドルへの興味があまりない」という文化の乖離もうっすらと存在している。

今のVTuber業界も、実態としてはジャンルが分かれはじめているのだが、依然として「VTuberシーン」というひとつの分野で括ろうとする意識が続いている。

その必然として生まれるのは、「自分の好き嫌いでVTuberシーンの範囲を決める」という態度だ。

例えば「2020年の映画興行を振り返る」という話題で「劇場アニメ」を除外するようだと、映画に恣意的な思想を入れるな、という批判も避けられないだろう。

再編が進むVTuber界に対して、メディアや批評が追い付けていない、ジャンル論の機能不全が存在している。その再考の必要性が、来年から問われていくのではないか。

また、逆に「VTuber音楽シーン」とジャンルを区切った場合、話題を比較的成立させやすいのは、音楽というジャンルが元々うまく細分化されており、批評の手法をそのまま持ち込みやすいからだろう。

「動画勢」や「配信勢」に分類しきれない属性として、「イベント注力型のVTuberかどうか」というカテゴライズも有力だ。

特に、「ホロライブ」を代表するメンバーであるときのそらさんはVTuberブーム初期から続く多様なイベント出演の経験を重ねており、他企業の共演者たちに仕事仲間や戦友としての連帯感を語ることがある。

ときのそらさんの共演者として名が挙がりやすいのは「バルス」所属のタレントたちだが、そのバルスが有料イベント配信プラットフォーム「SPWN」を提供する企業だというのも象徴的だろう。

この記事どう思う?

4件のコメント

匿名ハッコウくん(ID:4362)

女性Vの場合、真面目だったり清楚よりかは、大体は下品でエロくて気易くて身近に感じられて勘違いさせてくれるVが皆好きだよな。にじホロが人気なのはそこ。絵も今どきの萌え萌えしてるものでロリやエロいものが多いしなー。キモオタの趣味ごった煮したのが強いんよ。

匿名ハッコウくん(ID:4318)

Vtuberといっても結局はその中身の魅力に人が集まる

匿名ハッコウくん(ID:4276)

ホロライブの事しか内容が書かれていなくて、比較対象がないからよくわからない。