1月10日(火)・11日(水)の2日間にわたり、東京・タワーレコード渋谷店で、ロックバンド・ONE OK ROCKの新アルバム『Ambitions』の体験視聴会「WEARABLE ONE OK ROCK」が実施された。

視聴会では、“着る音楽”をコンセプトに掲げ、20のスピーカーを実装した革製ジャンパーとMA-1ジャケットを着用し、『Ambitions』収録の「We Are」を全身で感じることができる。

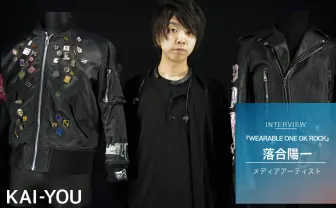

耳で聴く音楽体験とは一線を画し注目を集めたこのイベントには、開発/音響デザインを「現代の魔法使い」ことメディアアーティストの落合陽一さんが担当したことでも話題を集めていた。 そんな視聴会に参加することができたので、その体験をレポート。記事後半では、落合陽一さんに開発に秘められた思いを語っていただいている。

取材・文:ふじきりょうすけ 写真:ななみん

スピーカーは衣装全体に埋め込まれているが、(ウーファーに接続されたケーブルが背中から伸びているものの)外見上では普通の衣服と判別がつかない。

筆者も実際に着てみると、重さを感じることも特になく、動きづらさは感じない。軽いものでは1つ3gほどまで調整を加えたのだという。

インタビューによると、落合さんはそれを「外見の体験として重要」な部分だとし、ウェアラブルデバイスとアーティストの親和性を語った。そのほかに「WEARABLE ONE OK ROCK」開発の経緯や葛藤、そして専門分野であるメディアアートが、今後アーティストとどのように関わっていくのをうかがった。

落合陽一 「ONE OK ROCKのウェアラブルデバイスをつくろう」という企画をいただいたんです。「どうすれば従来と違う『着る音楽体験』ができるのか?」というコンセプトの部分ですね。

「音楽を着る」方法自体はいっぱいあるんです。例えば、ウォークマンも音楽を着るひとつの方法だと言える。そこで何がいちばん面白いかなって考えたときに、服にオーディオの要素を取り入れていくのが面白いかな、と。

「WEARABLE ONE OK ROCK」は外見上、見た目は完全にジャケットなんだけど、スピーカーとしての機能も備えている。それをどうやって違和感なくつくるのかが、一番大きい課題でした。

──今回のジャケットはスピーカーが搭載されて、周囲にも音が聞こえるようになっていますよね。例えば、骨伝導の技術などを使えば着用者しか聴こえない体験も考えられるかと思うのですが、音が周囲に聞こえるような形式になった理由は?

落合陽一 完成にたどり着くまでに「着用した本人しか音が聴こえないものがつくれないか?」とか、紆余曲折はありました。

でも、自分一人で聴くような体験よりも、周辺に音を撒き散らしながら着用した本人が音楽を浴びる体験の方が面白いんじゃないの? と思ったんですよね。ONE OK ROCK - We are -Japanese Ver.- [Official Music Video]

──なおかつ、衣装は視聴会で流れる「We Are」のPVと同じものです。

落合陽一 体験者の外観をまったく乱さずに、かつ、写真を見ただけでは音楽を聴いてるとはわからない。そこがキーワードになっていて。

「WEARABLE ONE OK ROCK」の外見にガジェット感はないけど、実際は完全にガジェットなんです。衣装の中は有線のスピーカーが繋がっていて。機械的な部分が見えないようになってることが重要なんです。

──あえてガジェット的な部分を露出させたり、それこそ派手な演出として光らせたりすることも可能だったけれど、それは選択肢になかった。

落合陽一 もちろん体が発光する演出があるアーティストなら、装置が光っていいんです。でも「WEARABLE ONE OK ROCK」が光ると、ワンオクではなくなってしまう。そこがメディア装置の役割なんです。

つまり外側のファッション自体がコンテンツになっているんですよ。

落合陽一 だから、いかにスピーカーを薄く軽くできるかが、外見の体験として重要なんじゃないかと思って。

その人の身体をどう見せたいかという没入感を高めるための装置なんです。そのアーティストのコスプレ的な体験とそれを全身で聴くというファンの体験が合わさるラインが世の中にはあったんですよ。

ワンオクというコンテンツが載ること前提で、「どれだけ音響特性がよくなる服がつくれるの?」って部分に燃えました。だって普通、革ジャンの下から音は出ないですよ(笑)。

落合陽一 コラボレーションにおいては、コンテンツとの距離感をメディアアート作家が調整するという面が大切だと思っています。

メディアアート自体はコンテクスト(文脈)が透明だからこそ、純粋に感動できると思うんですよ。体験として新鮮だったり、純粋に「きれいだ」と思うとか。

ただ、メディアアートは、コンテンツを志向するといつの間にかメディアアートじゃなくなっていくんですよね。

──「メディアアートでなくなる」というのは……?

落合陽一 メディアアーティストが真ん中で歌ってしまったたら、それはミュージシャンになっちゃう。ストーリーを付け過ぎたら映画になっちゃうし。だからメディアアートは、コンテンツとどのくらいの距離を置くかというのがすごく重要になると思うんですよ。

──なるほど、「メディアアート」そのものには抽象性が必要なんですね。

落合陽一 そう、抽象性がないとメディア装置自体の表現とは言えないんです。

例えば、ライゾマ(Rhizomatiks)さんの作品としてつくられるものは、すごく透明なもの。だけど、Perfumeが作品に乗ると、Perfumeになっちゃうんですよ。そうなるとメディアアートではなく、コンテンツですよね。Perfume Live at SXSW | STORY (SXSW-MIX)

──コンテンツとメディアアートの距離が近付きすぎると……。

落合陽一 それこそ演出家になってしまうんですよね。逆にコンテンツと距離を置くことで、メディア装置の表現として、いろんな人に届く。その駆け引きがあるんです。

だからライゾマの真鍋さんも、自分のメディアアートとして発表する時や、ライブ演出としてやる場合など表現形式が数種類あるじゃないですか。コンテンツとの距離感が上手いんですよね。EXILE / EXILE PRIDE ~こんな世界を愛するため~

m plus plusがEXILE「EXILE PRIDE〜こんな世界を愛するため〜」MVにLEDスーツのシステムを提供。

落合陽一 ほかに「m plus plus」の藤本さん。彼もメディアアートとして自分の体が光る服をつくってたんですよ。でもEXILEさんとコラボしたら、コンテンツと出会って全然違う表現になった。

僕は古典的な……メディア装置を使ったメディアアートの一派なので、コンテンツとどのくらいの距離を適度に保つかが重要なキーワードになるんです。

視聴会では、“着る音楽”をコンセプトに掲げ、20のスピーカーを実装した革製ジャンパーとMA-1ジャケットを着用し、『Ambitions』収録の「We Are」を全身で感じることができる。

耳で聴く音楽体験とは一線を画し注目を集めたこのイベントには、開発/音響デザインを「現代の魔法使い」ことメディアアーティストの落合陽一さんが担当したことでも話題を集めていた。 そんな視聴会に参加することができたので、その体験をレポート。記事後半では、落合陽一さんに開発に秘められた思いを語っていただいている。

取材・文:ふじきりょうすけ 写真:ななみん

「WEARABLE ONE OK ROCK」とは?

「WEARABLE ONE OK ROCK」

スピーカーは衣装全体に埋め込まれているが、(ウーファーに接続されたケーブルが背中から伸びているものの)外見上では普通の衣服と判別がつかない。

筆者も実際に着てみると、重さを感じることも特になく、動きづらさは感じない。軽いものでは1つ3gほどまで調整を加えたのだという。

ONE OK ROCKになりきった筆者

インタビューによると、落合さんはそれを「外見の体験として重要」な部分だとし、ウェアラブルデバイスとアーティストの親和性を語った。そのほかに「WEARABLE ONE OK ROCK」開発の経緯や葛藤、そして専門分野であるメディアアートが、今後アーティストとどのように関わっていくのをうかがった。

体験者の外観をまったく乱さない「WEARABLE ONE OK ROCK」の音楽体験

──まず、今回の「WEARABLE ONE OK ROCK」制作の経緯は?落合陽一 「ONE OK ROCKのウェアラブルデバイスをつくろう」という企画をいただいたんです。「どうすれば従来と違う『着る音楽体験』ができるのか?」というコンセプトの部分ですね。

「音楽を着る」方法自体はいっぱいあるんです。例えば、ウォークマンも音楽を着るひとつの方法だと言える。そこで何がいちばん面白いかなって考えたときに、服にオーディオの要素を取り入れていくのが面白いかな、と。

「WEARABLE ONE OK ROCK」は外見上、見た目は完全にジャケットなんだけど、スピーカーとしての機能も備えている。それをどうやって違和感なくつくるのかが、一番大きい課題でした。

──今回のジャケットはスピーカーが搭載されて、周囲にも音が聞こえるようになっていますよね。例えば、骨伝導の技術などを使えば着用者しか聴こえない体験も考えられるかと思うのですが、音が周囲に聞こえるような形式になった理由は?

落合陽一 完成にたどり着くまでに「着用した本人しか音が聴こえないものがつくれないか?」とか、紆余曲折はありました。

でも、自分一人で聴くような体験よりも、周辺に音を撒き散らしながら着用した本人が音楽を浴びる体験の方が面白いんじゃないの? と思ったんですよね。

落合陽一 体験者の外観をまったく乱さずに、かつ、写真を見ただけでは音楽を聴いてるとはわからない。そこがキーワードになっていて。

「WEARABLE ONE OK ROCK」の外見にガジェット感はないけど、実際は完全にガジェットなんです。衣装の中は有線のスピーカーが繋がっていて。機械的な部分が見えないようになってることが重要なんです。

──あえてガジェット的な部分を露出させたり、それこそ派手な演出として光らせたりすることも可能だったけれど、それは選択肢になかった。

落合陽一 もちろん体が発光する演出があるアーティストなら、装置が光っていいんです。でも「WEARABLE ONE OK ROCK」が光ると、ワンオクではなくなってしまう。そこがメディア装置の役割なんです。

つまり外側のファッション自体がコンテンツになっているんですよ。

落合陽一

落合陽一 だから、いかにスピーカーを薄く軽くできるかが、外見の体験として重要なんじゃないかと思って。

その人の身体をどう見せたいかという没入感を高めるための装置なんです。そのアーティストのコスプレ的な体験とそれを全身で聴くというファンの体験が合わさるラインが世の中にはあったんですよ。

ワンオクというコンテンツが載ること前提で、「どれだけ音響特性がよくなる服がつくれるの?」って部分に燃えました。だって普通、革ジャンの下から音は出ないですよ(笑)。

メディアアートには適切な距離感が必要

──今回のONE OK ROCKもそうですが、過去にはSEKAI NO OWARIとのコラボレーションなど、落合さんはアーティストとの関わりも深いです。そういった立場を踏まえ、メディアアートとアーティストが今後どのように関わっていくのでしょうか?落合陽一 コラボレーションにおいては、コンテンツとの距離感をメディアアート作家が調整するという面が大切だと思っています。

メディアアート自体はコンテクスト(文脈)が透明だからこそ、純粋に感動できると思うんですよ。体験として新鮮だったり、純粋に「きれいだ」と思うとか。

ただ、メディアアートは、コンテンツを志向するといつの間にかメディアアートじゃなくなっていくんですよね。

──「メディアアートでなくなる」というのは……?

落合陽一 メディアアーティストが真ん中で歌ってしまったたら、それはミュージシャンになっちゃう。ストーリーを付け過ぎたら映画になっちゃうし。だからメディアアートは、コンテンツとどのくらいの距離を置くかというのがすごく重要になると思うんですよ。

──なるほど、「メディアアート」そのものには抽象性が必要なんですね。

落合陽一 そう、抽象性がないとメディア装置自体の表現とは言えないんです。

例えば、ライゾマ(Rhizomatiks)さんの作品としてつくられるものは、すごく透明なもの。だけど、Perfumeが作品に乗ると、Perfumeになっちゃうんですよ。そうなるとメディアアートではなく、コンテンツですよね。

落合陽一 それこそ演出家になってしまうんですよね。逆にコンテンツと距離を置くことで、メディア装置の表現として、いろんな人に届く。その駆け引きがあるんです。

だからライゾマの真鍋さんも、自分のメディアアートとして発表する時や、ライブ演出としてやる場合など表現形式が数種類あるじゃないですか。コンテンツとの距離感が上手いんですよね。

落合陽一 ほかに「m plus plus」の藤本さん。彼もメディアアートとして自分の体が光る服をつくってたんですよ。でもEXILEさんとコラボしたら、コンテンツと出会って全然違う表現になった。

僕は古典的な……メディア装置を使ったメディアアートの一派なので、コンテンツとどのくらいの距離を適度に保つかが重要なキーワードになるんです。

この記事どう思う?

イベント情報

ONE OK ROCK New Album ‘Ambitions’ 体験視聴会WEARABLE ONE OK ROCK(現在は終了)

- 日時

- 2017年1月10日(火)12:00~20:00

- 11日(水)10:00~20:00

- 会場

- タワーレコード渋谷店 8F SpaceHACHIKAI

- (東京都渋谷区神南1−22−14)

関連リンク

0件のコメント