『ポケカ』『遊☆戯☆王』『デュエマ』 IPを利用した国産TCGの出現

『Magic: The Gathering』の人気が高まるにつれ、国内企業もこぞってTCG市場に参入した。

TCGには多種多様なカードが必要なため、多くのキャラクターを登場させやすい。また、ランダム性のある販売方法やコレクション性によって、キャラクターの人気を収益に結びつけやすい。これらの特徴から、TCGはキャラクタービジネスと相性がよいのは明らかである。

『仮面ライダースナック』(1971)、『プロ野球チップス』(1973)、『カードダス』(1988)などのトレーディングカードがすでに国内に普及していたこともあり、漫画・アニメ・ゲームを原作とした「IPもの」のTCGが大量に開発された。

IPを活用したTCGの代表例が、『ポケモンカードゲーム』(1996)、『遊☆戯☆王オフィシャルカードゲーム』(1999)、『デュエル・マスターズ』(2002)だ。これら3タイトルは、リリースから20年以上経過した2025年現在も、国内トップクラスの市場シェアを誇る。

左からポケモンカードゲーム (1996)・遊☆戯☆王オフィシャルカードゲーム (1999)・デュエル・マスターズ (2002)

これらトップタイトルの共通点は、原作とTCGの相性のよさだろう。

『ポケットモンスター』(1996)は、『ゲームボーイ』の通信機能を活用した「交換」を念頭に開発されたコレクション性の高いゲームで、多種多様なキャラクター(ポケモン)の個性や魅力が前面に押し出されている。『ポケモンカードゲーム』が『ポケットモンスター』の発売直後にリリースされたのは、プロデューサーの石原恒和が、両者の相性のよさを見越し、『ポケットモンスター』の発売前から『ポケモンカードゲーム』の開発を進めていたためだ(外部リンク)。

また、『遊☆戯☆王』(1996)はアナログゲームを、『デュエル・マスターズ』(1999)は『Magic: The Gathering』を題材にした漫画であり、どちらもTCGをモチーフの一つのとしていた。両作品は、原作をもとにしたTCGが発売されると、そのTCGを主な題材とする漫画へとシフトする。そうしてTCG・漫画・アニメが連動し、TCGを収益の中心に据えるメディアミックス戦略が確立されていった。TCGを収益の核としたメディアミックス戦略は、2010年代にさらに発展していく。

IPもののタイトルとしては、ほかにも『ガンダムウォー』(1999)、『デジタルモンスターカードゲーム』(1999)、『FINAL FANTASY Trading Card Game』(2011)などが挙げられる。

なお、こうした既存IPを活用したTCGだけでなく、TCGの黎明期には独自IPによるヒット作も見られた。美少女キャラクターが活躍するブロッコリーの『アクエリアンエイジ』(1999)は、そのひとつとして国産TCGの歴史に名を残している。

『ヴァイス』『バトスピ』『ヴァンガード』 IP戦略は進化する

IPを活用したタイトルが次々と登場するなか、幅広い層に訴求する戦略として、複数のIPをコラボレーションさせたタイトルが登場するようになった。複数の作品のキャラクターが共演するTCGや、複数のメーカーが連合を組んで開発するTCGが登場したのである。

美少女ゲームのメーカーはこの戦略をいち早く採用、特に『ToHeart』などを生み出してきたLeafによる『リーフファイトTCG』(1999)や、TCG開発会社であるシルバーブリッツが立ち上げて各メーカーとコラボするという形をとった『リセ』(2005、2017)が広く知られている。

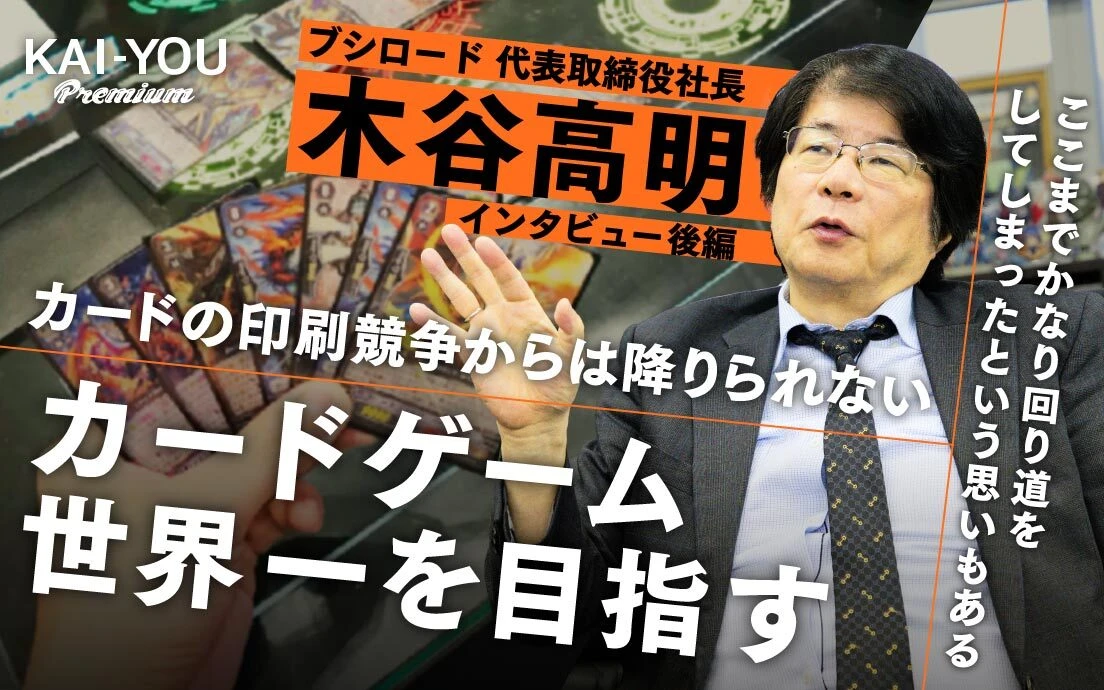

この戦略で特に成功を収めたのが、ブシロードの『ヴァイスシュヴァルツ』(2007)である。ブシロードは、『アクエリアンエイジ』を手がけたブロッコリーの創業者・木谷高明が、退社後に設立した企業である。設立後、初のプロダクト『ヴァイスシュヴァルツ』をヒットさせたブシロードは、アプリ、ライブ、プロレスなども手がける総合エンターテイメント企業へと成長した。

複数IPのコラボレーションを前提としたタイトルには、ほかに『クルセイドシステムカードシリーズ』(2007)、『ChaosTCG』(2009)、『プレシャスメモリーズ』(2010)などがある。

ここまで見てきたように、国内TCGの歴史は、IP活用の歴史でもある。国内のメジャータイトルの多くは既存IPを活用した「IPもの」であり、新規IPのヒット作は少なかった。『ポケットモンスター』のような強力なIPは、多くの企業には活用できないため、新たな戦略が求められた。

ここで登場したのが、テレビアニメと連携し、リリース時点から大規模なメディアミックス展開を行う新規IPである。『遊☆戯☆王』や『デュエル・マスターズ』が確立した、TCGを軸としたメディアミックス戦略を前提に、新規IPを立ち上げるのである。

『バトルスピリッツ』(2008)、『カードファイト!! ヴァンガード』(2011)、『フューチャーカード バディファイト』(2014)は、いずれもリリースと同時期、あるいは直前にテレビアニメの放映を開始している。これら3タイトルはいずれも子ども向けアニメを放映したが、『WIXOSS』(2014)は、比較的高年齢層のアニメファンに向けた展開で成果を上げている。

こうしたメディアミックス戦略で注目すべき企業が、ブシロードだ。ブシロードの木谷は、複数のコンテンツを連携させる販売戦略を「電撃戦」と呼び(外部リンク)、『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』(2017)などのスマートフォンゲームでも、同様の戦略を展開している。

木谷は、メディアミックス戦略において意思決定の迅速さを重視し、アニメ制作における製作委員会方式を回避した。

近年はスマートフォンの普及により、アイテム課金などの形態で継続的に収益を上げる運営型ゲームの市場が拡大し、資金力のあるゲーム会社が主導してアニメを制作する例が増えている。

運営型ゲームの立ち上げを目的としたアニメ制作は、TCG市場に先駆けて見られた戦略であり、『バトルスピリッツ』や『カードファイト!! ヴァンガード』が先駆的な役割を果たしたと言えるだろう。

この記事どう思う?

0件のコメント