突如として発表された劇場アニメ『KILLTUBE(キルチューブ)』は、2026年の全世界公開を目指し、総製作費10億円が投じられる超大型プロジェクトだ。

映画『14歳の栞』『MONDAYS/このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』などの実写作品やキャラクター事業、企業のプロモーション展開などを手がけてきたCHOCOLATE Inc.が企画する、初めての3DCGをベースとした長編アニメーション映画。

舞台は現代まで鎖国が続く日本。厳しい身分制度が敷かれている社会で、最下層の3人組が、勝利することで身分を変えられる動画配信「決闘配信」に挑み、大衆の嘲笑をはねのけていくバトルエンターテインメントだ。

企画・監督は同社のチーフコンテンツオフィサー・栗林和明さん。制作にあたっては、VFXスタジオ・KASSENや、コンセプトアーティスト集団・WACHAJACKといった新進気鋭のアーティストとチーム・STUDIO DOTOUを結成した。

スタッフには、MAPPAで多くのアニメ作品に携わってきた野田楓子さんや、人気ブロガーのARuFaさんなど、列挙しきれないほどの異分野のプロフェッショナルが集結した。

いったい何を成し遂げようとしているのか?

取材・文:オグマフミヤ 編集:恩田雄多 写真:寺内暁

目次

- 1. 異国の大富豪にプレゼン? 新たな制作方法に挑戦する『KILLTUBE』

- 2. プロデューサーが開口一番「劇場アニメはやめといた方がいい」!?

- 3. 監督初挑戦の栗林和明 企画と監督を兼ねるメリット

- 4. アニメ制作経験者が語るCHOCOLATE「異世界転生した気分」

- 5. 脚本家、キャラクターデザイナーらを巻き込んだ混沌──監督は反省

- 6. SF時代劇×動画配信×鎖国が続く日本──が生まれた理由

- 7. VTuberや著名人も出演? 声優キャスティングにおける実験

- 8. 25%と5% 監督とプロデューサーで進捗状況に乖離?

- 9. 監督がリアルなお金の話をする意義

- 10. 一番傷ついた反応「代理店っぽい」 Netflixには実写化を打診

- 11. 『KILLTUBE』という世界で一緒に遊んでほしい

異国の大富豪にプレゼン? 新たな制作方法に挑戦する『KILLTUBE』

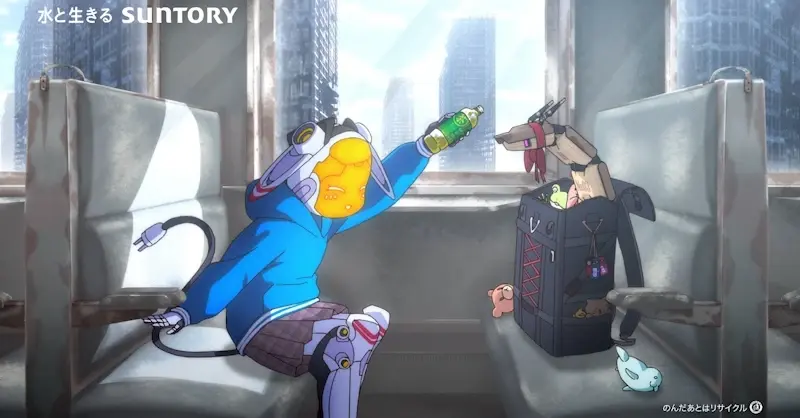

4月の情報解禁と共に公開された『KILLTUBE』のパイロットフィルムは、「江戸パンク」というテーマを強烈に表現したスタイリッシュな映像。プロジェクト全体に攻めの姿勢を感じさせる。

栗林和明さんは、今回が初の監督作品。制作を通じて「108の実験」に取り組みたいと表明している。

その中には「普通じゃないコンテのつくり方をしてみる」「広告づくりのブレスト文化を取り入れてみる」といったアニメ制作への新たなアプローチも。

『KILLTUBE』における108の実験の一部

加えて、「1つ100万円くらいのすごいガジェットグッズたちをつくる」「異国の大富豪にプレゼンしてみる」といったぶっ飛んだものまで多種多様なものが並ぶ。

強烈な個が集結した異様なスタッフ陣に、制作を通じた「108の実験」と、初報の時点ですでに処理しきれないほどの情報を浴びせてくる『KILLTUBE』。

監督の栗林和明さんと、このプロジェクトから新たにCHOCOLATEに加わったアニメーションプロデューサー・野田楓子さんへのインタビューを通じ、異例づくしのプロジェクトの未来を探る。

監督の栗林和明さん(左)とアニメーションプロデューサーの野田楓子さん(右)

プロデューサーが開口一番「劇場アニメはやめといた方がいい」!?

——まず今回発表された劇場アニメ『KILLTUBE』はどのように立ち上がった企画なのでしょうか?

栗林和明 立ち上げの経緯の説明をするために、もっと根底のところから話さないといけないのですが、僕らCHOCOLATEはそもそもの目標として「世界一たのしみな会社」というものを目指しているんです。

それはイコール「世界一のエンタメ会社」を目指すということでもある。つまり、もう世の中の全部をエンタメにしたいと思っているんですよ。今までエンタメと結びついていなかったものもエンタメと組み合わせていく、越境させていきたいという思いがあるんです。

それはすごく難しいことだともわかっているんですが、僕らはアイデンティティとしてそのマインドを持って、エンターテインメントで培った「たのしみを生み出す技術」をあらゆるものに注入していきたい。

まずは、その技術のすべてを凝縮した結晶としてのエンターテインメント作品をつくらないといけないと思いました。

栗林和明さん

——そこからどのようにアニメーションに繋がっていったのでしょうか?

栗林和明 エンターテインメントといってもいろんな形態や手法がある中で、一番成長している分野に挑戦するべきだと考え、アニメーションをつくるのがいいんじゃないかと考えたんです。

加えて、今まで映画をつくった経験から、劇場が持つ熱量のすごさも体験していたので、劇場を起点にしたアニメーションで熱をつくり、それを世界中に広げていこうという思いで今回の企画に繋がっていきました。

——近年、オリジナル劇場アニメ作品が多く制作されているといった状況も意識されているのでしょうか?

栗林和明 というよりは、自分たちが映画に関わった経験が大きく影響したと思います。

僕らはSNSコンテンツをつくり出す機会が多いこともあり、日々エンターテインメントがどれだけのスピードで消費されていくか、ということも痛烈に感じています。

一方で、『14歳の栞』という映画は3年前に公開した作品なんですけど、今でも毎年春に再上映していただいているんです。

栗林和明 しかも、最初に上映した時より今年の方がお客さんが多いみたいなこともあって。ひとつの作品から生まれた熱が、時間を経ても広がり続けるような現象が起きていました。

そうしたSNSで広まるのとは全然違った発展の仕方を実感できたことが、『KILLTUBE』の劇場アニメという形に大きく影響しています。

野田楓子 一発目から劇場アニメはやめておいた方がいいって話をした記憶があります(笑)。

——そうなんですか?!

野田楓子 栗林さんから劇場アニメをつくる意義や企画内容を聞いて、もちろん納得はしていました。

ただ同時に、私は劇場アニメをつくってきた経験もあり、その苦労も知っています。だから、どうしても最初はひよってしまって、「ちょっとしんどいかもしれませんよ」みたいな話をしたんですが、栗林さんは「??」という顔をされていました(笑)。

栗林和明 本当ですか?! 全然記憶にない……(笑)。

——劇場アニメの博打感というのは、アニメファンとしても感覚的にわかるような気はします。

野田楓子 作品をつくるのは大好きだし、映画をつくるのは楽しい。そこから生まれる熱量もわかっていたんですけど、完成させる大変さを考えるとリスクもある。

最初の頃はそう思ってたんですけど、スタッフの人と交流する中で、「つくれるんじゃないか?」という気持ちに変化していったんです。

大変だからこそ、新しいやり方で挑むのは面白そうです。と言いつつも、どうしたらお客さんの心に届く作品がつくれるのか、今も毎日苦悩し続けています(笑)。

栗林和明 そういう意味では、僕らはお客さんに届けることについて自信がありました。一方で、作品のつくり方や経験の部分で、野田さんに助けてほしい思いがあったんです。お互いの強みと懸念点がマッチしたのは大きかったですね。

監督初挑戦の栗林和明 企画と監督を兼ねるメリット

——野田さんはそもそもどのような経緯でCHOCOLATEに加わったのでしょう?

野田楓子 15年ぐらいずっとアニメをつくってきたので、その経験やノウハウを活かせるような形で転職したいと考えていました。

アニメに特化せずとも、ものづくりには関わっていたい。それならアニメ以外の映像や広告などのジャンルにも挑戦して、環境と思考をアップデートしたいなと思っていたところ、知り合いからCHOCOLATEを教えてもらいました。

ちょうどアニメをつくろうとしていて、ノウハウを持ってる人を探していると聞き、私の経験や求めていることがマッチしそうだなと。

野田楓子さん

——栗林さんと野田さん、実際にお話されてみての印象はいかがでしたか?

栗林和明 最初にお話した時点で、ものすごくカルチャーが近いんじゃないかというのは感じましたね。

野田さんは高い専門性がありながらも、他の分野に対しても興味があって、柔軟にものづくりに取り組める人。一緒にめちゃくちゃいいものをつくれると思いました。

野田楓子 私もまさしく柔軟にいろんなものをつくれる場を求めていたので、幅広くエンターテインメントに取り組むCHOCOLATEとの良い縁を感じました。

——『KILLTUBE』におけるそれぞれのポジションや、具体的な仕事内容はどのようなものなのでしょう?

栗林和明 僕は企画と監督という二つの肩書きで、一言でいうならこのプロジェクトの絶対的成功の責任を持つ立場です。

監督としては、演出家さんたちと話し合ういわゆる監督的な業務ももちろんあります。ただ、僕が他の監督と違うのは、演出コンテが一切描けないんです。

なので、そこは周りの方々にめちゃくちゃ助けてもらっています。監督経験の多い演出家さんたちにチームに入ってもらっていますし、野田さんにもほとんど初歩の部分から教えてもらっています。

野田楓子 (笑)。

『KILLTUBE』パイロットフィルムより

栗林和明 一方で、企画としては、プロデューサーとして宣伝プランやビジネス設計みたいなところまで、かなり深いところまで担当しています。

そもそも僕の中では、監督と企画って分断できないものだと思っているんです。

「この宣伝プランは作品の内容にこう影響するな」とか、「こういうシーンがあるってことは、こんな宣伝の仕方もできるな」みたいに、常に両方の領域を考え続けながらやっています。

野田楓子 私はアニメーションプロデューサーの一人として参加させていただいています。

業務の内容でいうと、予算やスケジュール、クオリティの管理、スタッフのアサインに加えて、今回のプロジェクトは新しいチームで新しいつくり方を実践しているので、制作のフローチャートを引き直すという作業も入ってきます。

今回は今までお仕事をご一緒してこなかった方たちと映画をつくるということで、畑違いな工程も多いのですが、両方の良いところを取り入れられるように考えています。とはいえ、やはり今までとは言葉の使い方や考え方が違うので、大変な部分もありますね。

『KILLTUBE』パイロットフィルムより

野田楓子 3DCG全般を担当するKASSENさんのやり方を見ても、私が経験してきた3DCGの制作方法とは違いました。作画とCGだと工程の分け方もチェックフローも違うので、とても新鮮です。でも、どちらにも良いところがあって、逆に不得手な部分もある。

だったら、監督や演出の方たちがやりたいことを分解したうえで、より良い手法やフローを探っていく。そうやって新しいつくり方の実現に向けたいろいろな道を、どんどん提案していくのが主な仕事です。

——お話をうかがった印象だと、栗林さんのように企画と監督を兼ねることはメリットが多いようにも思いますが、一般的には特殊なやり方なのでしょうか?

野田楓子 私の考えとしての従来の監督は、宣伝物を一緒につくっても映像制作という枠を飛び越えるイメージはありませんでした。

でも栗林さんは、監督と企画をやっていることで、「今のタイミングでこの成果物があるなら、こういう宣伝ができる」みたいに考えて、それを実行に移せる。

そういう枠の飛び越え方というか横断の仕方は、栗林さんだからできることだと思いますね。

栗林和明 『KILLTUBE』でも、監督としてあるシーンをつくっていた時、「敵がたくさん出てくるから、その分武器もたくさん欲しい」と思ったんです。

そこで、面白いアイデアを持っている人たちから武器を売ってもらうという企画を考えて、実際にやってみたのが、X上で公募した「#KILLTUBE武器屋」でした。

栗林和明 蓋を開けてみると、僕が想定していたよりはるかに面白いものがたくさん集まって、逆に武器のデザインからその武器を持つキャラクターのイメージが膨らんだりもしました。

監督と企画を兼ねることで作品づくりとプロモーションを融合させつつ、クリエイターの皆さんと一緒に遊びながら作品を広げることができていると思います。

野田楓子 プロデューサーチームからは「そこちょっと広げすぎじゃないですか」とか、「やりすぎじゃないですか」とか、言わせていただくことはあるんですけど(笑)。

武器屋の企画も皆さんが楽しんでくださっているのを感じますし、それは現場のクリエイターにもめちゃくちゃ良い影響が出ています。だから、企画自体には賛成なんですけど、現場への落とし込み方は今後も一緒に考えていきたいですね(笑)。

栗林和明 はい(笑)。

この記事どう思う?

関連リンク

栗林和明

『KILLTUBE』企画・監督

CHOCOLATE Inc. CCO / プランナー。映像企画を中心として、空間演出、商品開発、統合コミュニケーション設計を担う。JAAAクリエイターオブザイヤー最年少メダリスト。カンヌライオンズ、スパイクスアジア、メディア芸術祭、ACCなど、国内外のアワードで、60以上の受賞。米誌Ad Age「40 under 40(世界で活躍する40歳以下の40人)」選出。様々なエンターテイメントに関わる様々な領域の知恵を越境して、融合させることに可能性を感じ、その新しいつくり方を実践している。

野田楓子

『KILLTUBE』アニメーションプロデューサー

アニメーション制作スタジオを経てCHOCOLATE Inc. に所属。TVシリーズ、劇場作品にてアニメーションプロデューサーを務める。

0件のコメント