YouTubeのカルチャー&トレンドチームが4月17日、公式ブログで「バーチャルクリエイターの台頭:YouTubeの新たな境地」と題したレポートを公開した。

レポートでは、バーチャルクリエイターの先行事例として、ホリプロから1996年にデビューした伊達杏子さんや、2001年にアルバムを発売したバンド・Gorillazなども紹介しつつ、バーチャルクリエイターの歴史や現在について解説。

過去3年間、VTuber関連の動画が1年あたり平均500億回再生されていることなど具体的な事例を紹介しつつ、その人気の秘訣を分析している。

バーチャルクリエイターの歴史も紹介/画像はYouTubeが公開したレポートから

VTuberだけじゃない? YouTubeが紹介する4種のバーチャルクリエイター

YouTubeは現在のバーチャルクリエイターを、デジタルアバターによって表現されるペルソナ(人格)であり、実在の人間によって作成、もしくは演じられるものだと定義。

バーチャルクリエイターの「リアルさ」は文脈に宿っており、見た目がキャラクター的であっても、ファンたちはその中に「リアル」な魅力を見出していると分析している。

また、アバターとクリエイターは同一の存在ではないことを強調。クリエイターと視聴者の両方が幻想を共有することで、アバターが独自の人格として扱われていると説明した。

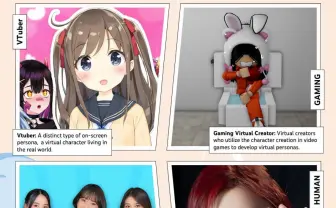

レポートでは、そんなバーチャルクリエイターの形態としてVTuber、ゲーミングバーチャルクリエイター、バーチャルアーティスト、バーチャルヒューマンの4つを紹介している。

【バーチャルクリエイターの各形態の説明】

※YouTubeのレポートを元に筆者がまとめたもの

VTuber:日本のネットカルチャー発祥。多くはアニメキャラクターのようなアバターを持ち、現実世界に住むバーチャルキャラクターとして扱われる。Neuro-SamaのようなAIによって運営されるVTuberも存在する。

ゲーミングバーチャルクリエイター:「Roblox」や「VRChat」のようなゲーム内で制作したキャラクターを利用してバーチャルなペルソナを獲得しているクリエイター。

バーチャルアーティスト:音楽制作と演奏に特化したバーチャルクリエイター。バーチャル化の度合いはクリエイターによって差があり、aespaのように現実とバーチャルの表現を組み合わせるグループもあれば、PlaveやMAVE:のような完全にバーチャルなK-POPグループも存在する。定義には反するが、初音ミクもバーチャルアーティストとして扱われることがある。

バーチャルヒューマン:VTuberがアニメキャラクターのような見た目を目指しているのに対し、より現実の人間らしい姿を目指しているクリエイター。SNSでの発信用の顔(アバター)を作成するdobstudioのようなサービスも存在している。現在は主に法人向けとして運営されているが、こうしたサービスが一般向けに提供されるのも時間の問題。

ホロライブのさくらみこ、常闇トワが開催したイベントも紹介

現在のバーチャルクリエイターの影響力を説明する中で、YouTubeは具体的な事例にも言及している。

2024年6月にはVTuberたちの配信の盛り上がりによって、『Grand Theft Auto V(グランド セフト オートV)』がその月に最もライブ配信で視聴されたゲームとなったという。

加えて、2025年1月に、ホロライブ所属のさくらみこさんが開催した「新春!ホロライブ五目並べ最弱王決定戦」と、同じくホロライブの常闇トワさんが開催した「ホロ新春ゲーム祭2025」の盛り上がりを指摘。

多くのVTuberが参加した両イベントは共に、YouTubeのトレンド入りを果たし、その人気の高さを示した。

ホロライブ・さくらみこさんらが主催した大会にも言及/画像はYouTubeが公開したレポートから

VTuber人気は「リアルさ」「感情的なつながり」が背景に?

YouTubeは、このようなバーチャルクリエイターに対する応援の動機は、ファンの「リアルさ」や「感情的なつながり」を感じる心理に根ざしているという。

ファンは、彼/彼女らの成長や成功を自分ごとのように応援していると説明した。

その補足として、GoogleとMTMがEMEA(ヨーロッパ・中東・アフリカ)地域を対象に実施した調査結果を紹介(※)。同地域の視聴者の61%が、YouTubeでクリエイターのコンテンツを観ると「その人自身の本当の姿が表れている」と感じていると回答した。

加えて、同地域の視聴者は、YouTubeのクリエイターの「本物らしさ(オーセンティシティ)」を、テレビ放送や他のソーシャルメディアプラットフォームのクリエイター、制作者よりも明確に高く評価しているという。

※調査は週に1回以上動画コンテンツサービスを利用している12000人を対象に実施

バーチャルクリエイターは一過性のブームではない

YouTubeは、自分の個性や情熱を発信することへ不安を感じているクリエイターにとって、別の人格を演じることが、自分の理想の姿を表現する心理的なハードルを下げていると推測。

また、日本のニフティキッズが行った調査で、将来「VTuberになりたい」と答えた子どもの数が、「YouTuberになりたい」と答えた子どもを上回ったことにも言及。

ファンにとってバーチャルクリエイターという存在は、自分自身のアイデンティティや創造性を表現する手段として認識されていると分析している。

そして、バーチャルクリエイターがここまでの影響力を持つに至った要因として、VOCALOID楽曲や切り抜き動画などの二次創作の功績を挙げている。

インターネットはニッチなトレンドを急速にメインストリームへと変化させる力を持っており、現在のバーチャルクリエイターは一過性のムーブメントではなく、新たなクリエイター像となっていると総括。

バーチャルクリエイターは今後よりカジュアルな存在になってくだろうと予想している。

この記事どう思う?

関連リンク

0件のコメント