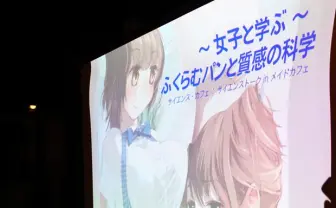

実験も織り交ぜ、パンの科学を楽しく解説

楽しく科学を考えるためということで、イベントでは顕微鏡や注射器といった実験機材も使って実際にイースト菌を利用した実験も行われました。イースト菌の出すガスを試薬に溶かすと白色に

ちなみにフェティッシュな視点で可愛らしさを魅せるイラストについては、「いい意味でいかがわしい」とメイドさんも大絶賛。

まじめに分子構造について説明するスライドもありますが……

第二次発酵で生地が膨らむ様子を倍速動画で紹介。布の下で生地が膨らむと女の子の胸にも第二次性徴が……?

コムギとコメの構造の違いを女の子の服装に例えて解説

いたって真面目な解説なのですが、こーわさんの含みのある言い回しと描かれたイラストがいっしょになって様々なイメージが膨らみます。

また、パンを実際に捏ねる場面ではお店のメイドさんに手伝ってもらいながら、段々と生地がまとまる様子を説明していました。

メイドさんが材料をこねる様子を見て、こーわさんが「セクシーですね」とコメントする場面も

もちもちの弾力ある生地に仕上がりました

頂いたローズマリー入りのパンは、口に入れると香りがふわっと広がります

質問コーナーでは創作活動に対する考え方についても

トーク後の参加者からの質問コーナーでは、小麦でパンを作るように片栗粉でも作れるの?、といったパン作りについての質問から、制服女子のどこが好き?といったこーわさんの趣味について尋ねる質問も。机上の実験器具をさして、「キムワイプ」ではなく「JKワイパー」を選んだのはあえてのこと?という質問も

二次創作では、[作品を見る→考える→妄想→作品化→受け取った人との共感・議論]という流れがある一方、科学について考える中でも[事象の観察→考える→仮説を立てる→実験→結果の考察・議論]というプロセスがあり、それが非常に似ているということなのです。

ほかにも、「社会人として忙しい中で同人誌を作るということはなかなかに時間的なコストもかかるもの。それならば自分がまだ知らない分野を調べて、自分にとっても新しい学びを得つつアウトプットとして、読んでもらった人にも紹介できる内容にしたいのです。」とも話し、こうした創作活動をする人が増えると良いですねとおっしゃっていました。

実際今回のイベント参加者にも、何人か同人活動で自分の作品を制作している方が居らっしゃった様子。

今日のイベントをきっかけに、帰ってからでもパンについて興味を持って自発的に調べてもらうことがあれば、今回のサイエンストークは成功ですねと話されていました。

勉強会というとまず会議室などで行うイメージもあるかもしれませんが、こうした朗らかな雰囲気の中で、たのしく学べる場がもっと増えると良いなと思えるイベントでした。

2

この記事どう思う?

0件のコメント