第3回では、これまで円谷英二、円谷一、庵野秀明と、三世代の協働によって継承された日本特撮/サブカルチャーと、現代の映像作品の間には分断が起きており、現代日本カルチャーが袋小路に陥る可能性がある指摘された。 “敵を失くした”日本カルチャーが、それを乗り越えるためには何が必要なのか? 連載最終回となる本稿では、そのヒントを探る。

対談構成:佐藤賢二 リード:和田拓也

「敵」を直に描けない日本の病理

福嶋亮大(以下、福嶋) 文化の継承をめぐる問題で言うと、押井守についても円谷英二を介して新しい解釈ができると思う。彼は『攻殻機動隊』や『イノセンス』でデジタル化した社会におけるポスト・ヒューマンな世界を描いたと評価されるけれども、僕はこの本で押井映画を日本の戦争映画の伝統に位置づけるべきだと書いています。 福嶋 『機動警察パトレイバー2 the Movie』も『スカイ・クロラ』も『アヴァロン』も、人間としての敵が全然出てこない、戦争自体がプログラムで動いているような描き方だけど、これはまさに日本の戦争映画全般の大きな特徴なんですね。

戦時中の『ハワイ・マレー沖海戦』も戦後の『太平洋の嵐』も、日本の多くの戦争映画では具体的な敵兵の姿は画面に登場しない。

宇野常寛(以下、宇野) 『パトレイバー2』は要するに人間は日常の生活空間の中で戦争というものを認識することが「できない」ということを描いた映画ですよね。 宇野 『パトレイバー2』の前に撮った『トーキング・ヘッド』では四方田犬彦などを膨大に引用しながら、自分の映画論を展開していた当時の押井守は、劇中で常にその存在が言及されながらも決して姿を表さない「不在のキャラクター」について語っていた。そして、その実践が『パトレイバー2』だと解釈できる。

要するに、この「不在のキャラクター」というのが、テロ犯の柘植のことなのだけど、もっといえば「戦争」のことなんですよね。敵の顔を描かない日本の戦争映画というか、日本映画の、とりわけアニメーションの文法だからこそ、「不在のキャラクター」としての「戦争」を描けると考えたのだと思います。

福嶋 宮崎駿は『千と千尋の神隠し』で「カオナシ」という妖怪を出していたけど、あれも皮肉が利いていて、日本の戦争映画に出てくる敵はみんな「顔無し」なんですね。 宇野 宮崎駿が『もののけ姫』で説いていたのは、「敵なんて無いんだ」ということ。あそこまで一生懸命に結論のなさに耐えることの高貴さみたいなものを描いたという意味で、『もののけ姫』って特異な映画だったと思う。でも、その裏側にあるものが、『千と千尋の神隠し』のカオナシに出ちゃってると思うんだよね。

ある意味では、『もののけ姫』でがんばって抑制的につくろうとした。しかし、その宮崎駿が封印したものが、『千と千尋の神隠し』では狭い空間の中にある過剰さとして出ちゃったと思う。宮崎駿の場合は、『もののけ姫』『千と千尋の神隠し』をセットで捉えるべきだと思う。

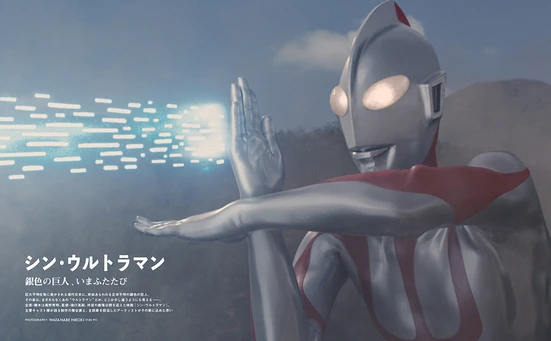

福嶋 そうですね。人間の敵を描けないから怪獣になっちゃうというのが日本の病理で、『ウルトラマン』にはそれがきれいに示されていると思う。

逆に、戦時中のアメリカのプロパガンダ映画はもっと正しく政治的です。ジョン・フォード(1895~1973年)やフランク・キャプラ(1897~1991年)が撮った作品は、日本の映像を深く研究している。日本のプロパガンダ映画を上手にサンプリングして「ほらごらんなさい、日本人はこんなに集団主義的で異常な連中なんだ」と見せている。

今の北朝鮮の政府がプロパガンダとして指導者の偉業をたたえたりしているニュース映像が、西側では異常な世界として報道される、そういうたぐいの見せ方を、アメリカはすでに1943~44年当時にやっている。そういう手法の巧みさを観ると、戦争に負けるのも仕方ない気がする。

さらに、そこからルース・ベネディクトの『菊と刀』みたいな日本文化の鋭い分析も出てくるわけです。それに対して、日本は映像を使って何かを研究する能力が根本的に足りていない。それは日本の特撮のチャーミングなところでもあるし、大きな弱点でもある。

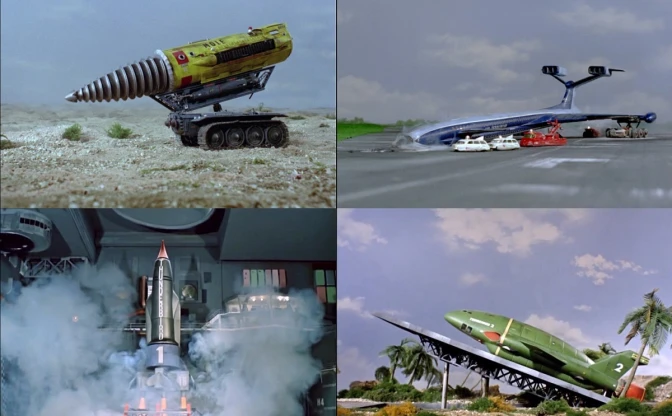

『SSSS.GRIDMAN』に欠けていたアプローチ

宇野 単に「敵が見えないんだから考えるのを止めましょう」ではダメで、むしろ「敵」という存在が見えないからこそ、そこに想像力をはたからせて、他のいろいろなものに接続させていく。こうして世界観を拡大していく。そんな方法論が必要なんですね。1960年代のウルトラシリーズは、それをやっていたと思うんです。円谷英二の描いた怪獣は最初、ずばり戦争による破壊の象徴だった。しかし、ウルトラシリーズでは、怪獣が民俗学的な想像力と結合したり、愛玩的であったり、科学文明の陰の部分のメタファーだったり、シュールで不条理なものだったり、怪獣という存在がどんどん多様に異化されていった。そこに初期ウルトラの意味があったと思うんですね。

そういった想像力を今の日本のサブカルチャーは失ってしまって、片方で『シン・ゴジラ』のように円谷英二に回帰するか、片方では市川森一の発想を単純化したような、個人のトラウマの象徴としての怪獣という俗流心理学的なものに留まってしまっている。

福嶋 日本の表現者は敵を括弧に入れる能力は高いから、それは善用すれば良いわけだけど、今は単純にどこに敵がいるのか分からなくなっちゃっている。

宇野 『SSSS.GRIDMAN』の怪獣は過去の円谷怪獣のパロディでしかなくて、せいぜい女の子のトラウマが日常を壊すみたいなことしか描けていない。

初期円谷怪獣の、倒される存在だけどどこか愛らしい感じとかは、ひとつの発明だったはずなんだよね。『SSSS.GRIDMAN』が、アニメの力を借りて、特撮として『シン・ゴジラ』にできなかった方針をやるなら、本来そこまでやらないといけなかったと思う。

『SSSS.GRIDMAN』

たとえば、日本の出版社は依然として男尊女卑で優秀な女性の編集者はどんどん辞めているわけです。しかし、そういう会社の刊行物でも、女性の人権を守れとかLGBTに配慮しろとか、ポリティカルコレクトネスに沿った美辞麗句を並べている。

腐敗した会社の連中が、表層でだけ良いことを言って善人ぶっているのは最悪ですよね。本当はメディア自身の構造改革や意識改革こそが必要なのに、ネットは表層的なイメージや記号のレベルで悪そうな奴らを見境なく叩くばかりで、深層の敵にはまったく目が行かない。

日本でジョン・フォードやフランク・キャプラのように敵を研究する映画を撮れなかったという問題は、半世紀以上経っても全然アップデートされていないわけです。

「他者」を描けない宿痾から抜け出す道は?

───「敵がストレートに描けない問題」について、日本の戦時中の国策映画では自分たちががんばっている姿ばかりを描いて、敵が「顔無し」になってしまっているところから一歩進んで、怪獣であればもう少し敵の輪郭をうまく捉えられたはずなのに、結局風景のようになっていると思えるわけですね。特撮では自分の気持ちの不安定さを反映して怪獣の形が変わったりもしますが、もう少し敵や他者をきちんと描けるようになると、翻って自分の自画像みたいなものを描けるはずだと思うんです。そこで今後、もう少し他者をきちんと描ける道はあり得るのでしょうか。

福嶋 そこは日本の大きな弱点ですよね。戦争そのものが本来は、敵と味方の巨大なコミュニケーションです。しかし、日本の戦争映画は味方の苦労ばかり描いていて、そういう面では実質的に他者とのコミュニケーションが存在しない。

だから、それを突破するために、戦後の人たちは怪獣という存在を発明した。怪獣は現実と虚構をどちらも取り込めるものだと思うんです。一方から見ると完全に虚構の存在に見えるけれど、もう一方から見ると現実のきしみを寓話化している。こういう「だまし絵」のような、中間的な存在であることが日本の怪獣の良さだと思うんですね。

宇野 それが、金城哲夫がゴジラからウルトラシリーズへ、怪獣のあり方をアップデートしたことの意味だからね。

福嶋 怪獣は越境的ですからね。

たとえば、ふつうは男性のオタクが怪獣好きと思われるけれども、『SSSS.GRIDMAN』では怪獣好きのオタクみたいな少女が描かれていて、そこにはつくり手の工夫があると思います。

実際、怪獣は男や女といった境界なしにジェンダーレスに受け入れられるものです。怪獣にはつまらない境界を壊していく突破力が本当はあったはずで、それをうまく使うことによって、敵とのコミュニケーションを豊かな形で描ける可能性があると思う。

宇野 1960年代のウルトラシリーズがやった怪獣の異化は、像が結べないときに、他のものと結びつくことでどう敵に輪郭を与えていくかだった。戦後の日本では敵の像をストレートに描くことができなくなったけれど、敵の姿をファンタジー的に虚構化することでそこから目を反らそうというわけではなく、むしろファンタジーを経由するからこそ、敵の本質を描ける側面もある。そこに一生懸命たどり着こうとしたのが、60年代のウルトラだったと思うんですよ。

その意味で、昭和ウルトラは再評価されるべきだし、今のサブカルチャーに足りてないのはそこなんだよね。

福嶋 敵を心の問題にしちゃうと、全体の構造が何も見えてこないんだよね。一人の視聴者としては『SSSS.GRIDMAN』はすごく丹念につくられていて良質の作品だと思うんだけど、今の貧しい状況と結果的につながっちゃっている気もする。

宇野 『SSSS.GRIDMAN』の怪獣を生みだす内気な女の子の抱えてる問題って見方を変えれば、『涼宮ハルヒの憂鬱』のSOS団に入ってリア充ごっこしたら、癒されて解決しちゃうレベルの問題じゃない。

福嶋 『ハルヒ』も少女が自分のためだけの異世界をつくってしまう話だからね。 宇野 『ハルヒ』の原作者の谷川流(1970年~)さんは、僕らより一世代上の団塊ジュニアで、クラスに自称霊感少女や『ムー』(※1)に投稿してる人がいた世代の人なんだよね。

※1:1979年に学習研究社(現・学研ホールディングス)より創刊した、オカルト情報誌。

『涼宮ハルヒ』って、オタク的な想像力が本来描けない敵にファンタジー的な虚構を経由して輪郭を与えるものから、単に現実を生きやすくするためのものに変化するターニングポイントだったと思う。ハルヒが直面してるのは単に承認の問題で、彼女は本当はUFOとか興味はなくて、部活でリア充できて、学園祭でバンドが喝采を浴びたら癒されちゃうわけだよ。

『エヴァンゲリオン』は、どこかのタイミングで、結局自分たちには個人の承認の問題しか描けないということを示す作品になってしまっていて、庵野秀明はそれを自覚的かつ露悪的に描いたから面白かったんだよね。

『ハルヒ』では、かろうじて、本当はUFOも宇宙人も超能力もいらなくて、学園祭でヒロインになれば癒されるという事実を、むしろ幸福なことに読み替えていいんだというメッセージがあった。ところが、『ハルヒ』を経由して『SSSS.GRIDMAN』になると、その問題意識さえもが消えてしまって、というか縮小再生産になってしまっていてここに世代の継承の失敗を見てしまうんだよね。

福嶋 そういう袋小路から逃れるためにも、問題の再設定と伝承をやり続けないといけない。それがとりあえずの結論ですね。

今回の本はぜひ多くのひとに手にとってもらいたいです。最近の編集者はややもすれば、売れ筋の作家にいかにもその人が書きそうな本を書かせて、おこぼれにあずかろうというセコい銭勘定で動いているところがある。

それに対して、このウルトラ論は僕一人だったら絶対自発的には書かない。「こいつにこういう本を書かせれば絶対に面白い」という原石を発見しようとする編集者の信念があったからこそ、書くことができた本です。僕は今回、本づくりの原点を改めて感じることができました。今の出版のあり方にも一石を投じるものになっていると思います。

宇野 ありがとうございます。本書は、昭和ウルトラシリーズにあまり興味ない人も、20世紀の映画史の中での日本特撮の位置づけや、『SSSS.GRIDMAN』のような最近のサブカルチャーについても地続きの問題を扱っているので、ぜひとも手に取ってください。

第1〜3回を読む

POPカルチャー探求

連載

昨年末に刊行された、『ウルトラマンと戦後サブカルチャーの風景』。 戦前までさかのぼった映画史における円谷特撮、そして戦後サブカルチャー史の中での「昭和ウルトラ」を位置付ける作品だ。その著者である福嶋亮大と、同書の企画者・宇野常寛による全4回の連載対談。初代の『ウルトラマン』をはじめ、戦後の特撮作品は現代に何を問いかけるのか。

イベント情報

ウルトラマンと戦後サブカルチャーの風景

- 著者

- 福嶋亮大

- 発売

- 2018年12月17日

- 価格

- 2,800円+税

- 頁数

- 288頁

- 販売元

- PLANETS/第二次惑星開発委員会

PLANETS公式オンラインストアなら、脚本家・上原正三さんとの対談冊子『ウルトラマンの原風景をめぐって――沖縄・怪獣・戦後メディア』つき!(数量限定・なくなり次第終了)

全国の書店、Amazonでも発売中

福嶋亮大(ふくしま・りょうた)

文芸批評家

1981年京都市生まれ。京都大学文学部博士後期課程修了。現在は立教大学文学部文芸思想専修准教授。文芸からサブカルチャーまで、東アジアの近世からポストモダンまでを横断する多角的な批評を試みている。著書に『復興文化論』(サントリー学芸賞受賞作)『厄介な遺産』(やまなし文学賞受賞作)『辺境の思想』(共著)『神話が考える』がある。

宇野常寛(うの・つねひろ)

評論家/批評誌〈PLANETS〉編集長

1978年生まれ。著書に『ゼロ年代の想像力』(早川書房)、『リトル・ピープルの時代』(幻冬舎)、『母性のディストピア』(集英社)、『日本文化の論点』(筑摩書房)、石破茂との対談『こんな日本をつくりたい』(太田出版)、『静かなる革命へのブループリント この国の未来をつくる7つの対話』(河出書房新社)など多数。京都精華大学ポピュラーカルチャー学部非常勤講師、立教大学兼任講師。

0件のコメント