米在住クリエイターによる二次創作が火付け役に

そして、この一連の現象の中で決定打となったのが、KENTENSHIさんというアメリカ在住の若きクリエイターによる“二次創作”だった。KENTENSHI

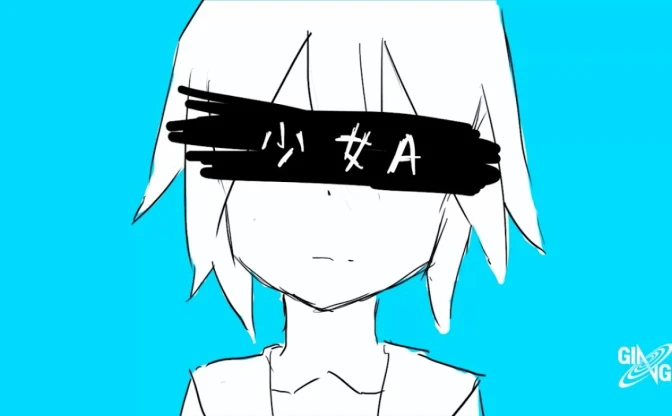

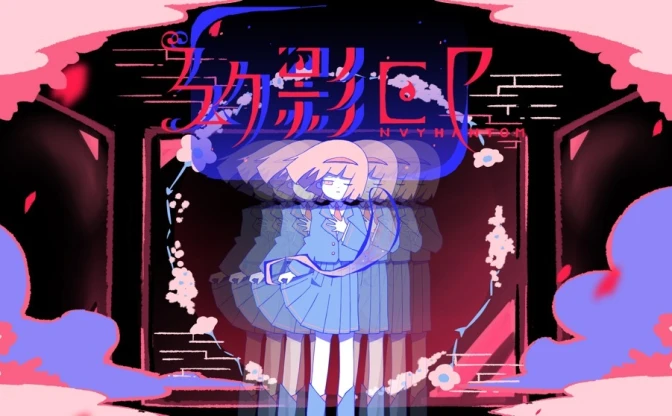

KENTENSHIさんは、2022年1月に音楽配信サービス・Bandcampへ、そして2023年7月にYouTubeへ「paranoia」という楽曲を投稿。一聴すればわかるとおり、「少女A」をドラムンベース〜ブレイクコアのリズムで大胆に再構築したリミックスである。

この「paranoia」がYouTubeのアルゴリズムをきっかけに多くの人の目にとまったことで、「少女A」への注目が一気に拡大した。Will Stetsonさんによる「少女A」を英訳しパンク・ロック調にアレンジしたバージョンやボカロカルチャーに影響を受けた韓国の歌い手・CielAさんによる「歌ってみた」動画が投稿されたり、別のクリエイターによる「paranoia」のさらなるリミックスが投稿されるなど、創作の連鎖はさらに広まった。

では、KENTENSHIさんはどのようにして「少女A」という楽曲を知ったのか? そして、椎名もたさんや日本のボーカロイド文化について、どう捉えているのか?

本人にコンタクトをとり、インタビューすることができた。

「椎名もたは感情をコード進行や曲調で表現するのが本当に上手い」

──椎名もたさんの楽曲「少女A」を知ったのは、いつごろ、どんなきっかけでしたか?KENTENSHI たしか中学生の時だったと思う。あの頃、今もそうだけど、ボカロ曲をたくさん聴いていたので、YouTubeのおすすめ動画に「少女A」があがってきたんだ。何の気なしにそれを聴いて、衝撃を受けた。

──「少女A」の第一印象はどうでしたか?

KENTENSHI 椎名もたの曲って、特徴があるんだよね。不平等や苦悩をテーマにしたものが多く、何とかしようともがいているのがわかるんだ。

日本語の歌詞が理解できなくても、コード進行で伝わる。彼は、感情をコード進行や曲調で表現するのが本当に上手いと思う。

──椎名もたさんというアーティストへシンパシーを感じていますか?

KENTENSHI もちろん。非常に共感するところがあるし、インスピレーションという言葉はちょっと違うかもしれないけど、椎名もたは凄いと思う。

世の中の人に見られ、聴かれ、評価されるという状況に自ら飛び込むには勇気と覚悟が必要だ。椎名もたのようにあれだけ自分の心を晒して表現できるのは、凄いことだと思うんだよね。 ──そもそも、ボーカロイド曲やそのカルチャーを知ったのはどういう経緯でしたか?

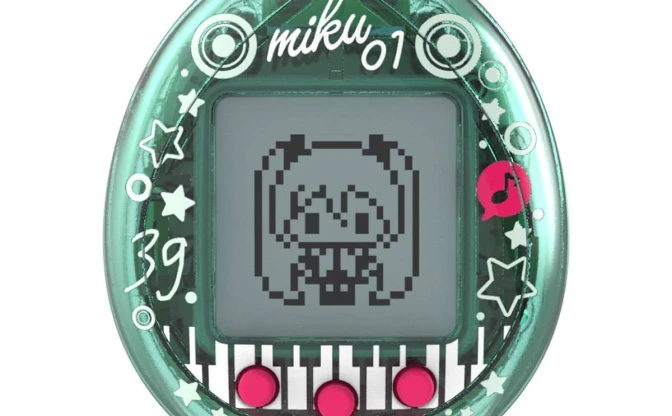

KENTENSHI これははっきり覚えている。小学5年生のときだった。そのころアニメを見るために、XBOX 360でネットサーフィンばかりしていたんだ。

その結果としてボーカロイドが出てきたときは……うーん、なんと表現すればいいんだろう……「え? 何これ!?」と混乱した気分だったよ。

それまでに、日本のアニメや音楽にたくさん触れてきていたんだけど、ボーカロイドは僕にとって全く新しいものだったんだよね。だからこそ、ものすごく興味をそそられたし、そこからハマっていった。

──KENTENSHIさんから見て、ボーカロイドシーンはどのように映っていますか?

KENTENSHI ボカロシーンって、アメリカでも流行ったハイパーポップにも通じる部分があると思うんだ。

表現している感情が、どちらかというとネガティブというか、人生の中で襲いかかってくる苦悩がフィーチャーされていることが多い気がするんだけど、(ボカロ曲の場合はVOCALOIDによって、ハイパーポップの場合は過剰なボーカルエフェクトなどによって)匿名性が高いので表現しやすいんだ。

確かにそこから現実逃避する、あるいは向き合うために、彼らは音楽をつくっているという側面はあるけれど、そもそもメンタルで苦しんでいる人が多いことに、それが叫びとなって作品に出ているということに、社会はもっと注意を向け、問題意識をもった方がいいんじゃないか、とも思うんだ。

このようなメンタルの問題で、子ども大人も含め、多くのアーティストたちを失っているから。すごくシリアスなことだと思うんだ。

1件のコメント

匿名ハッコウくん(ID:10165)

愛して愛して愛してら少女A…

こういうやつが海外ウケ良いのか…成程ね。